平成30年12月発売の、婦人画報にマイ根付の掲載がありました。

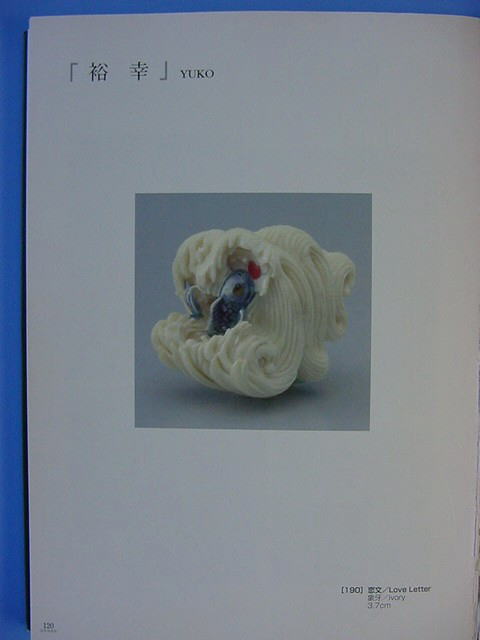

世界的に有名な高円宮コレクションに収蔵された作品です。

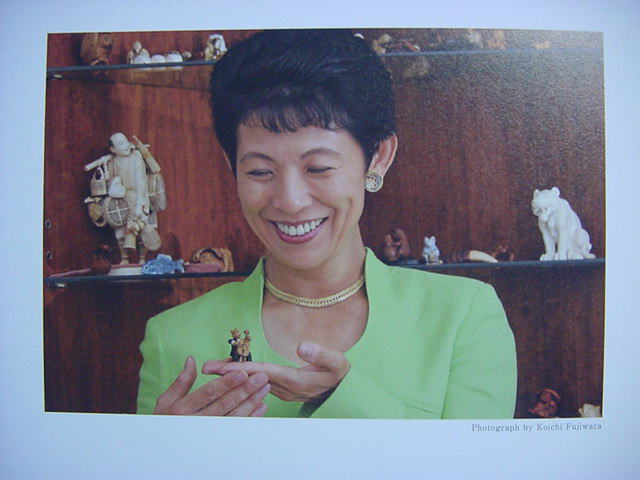

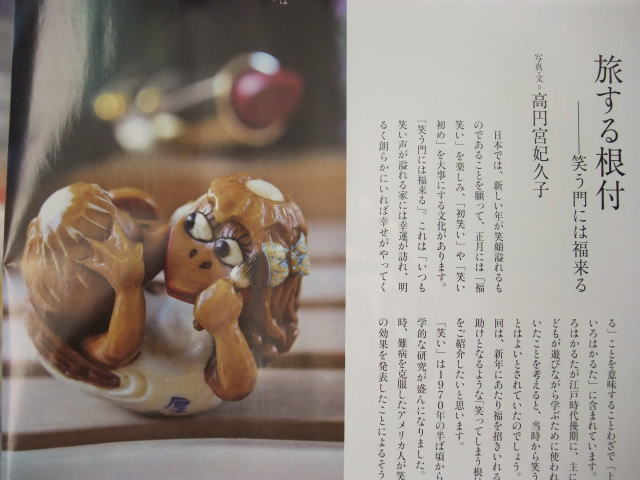

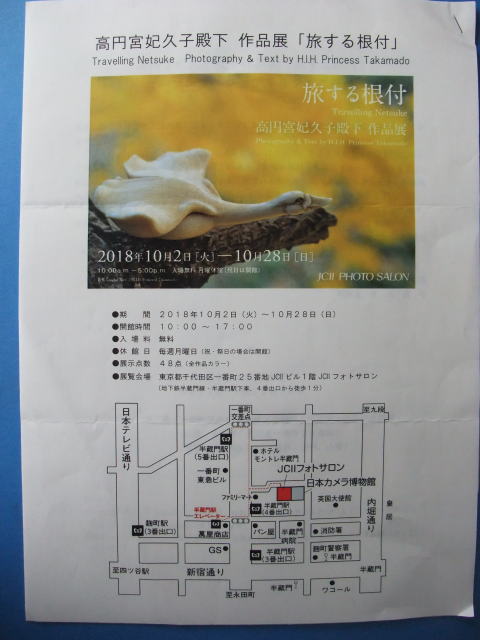

『旅する根付』と題されたコーナーで、画像の演出やコメントには、高円宮妃久子殿下の粋なセンスが光ります。

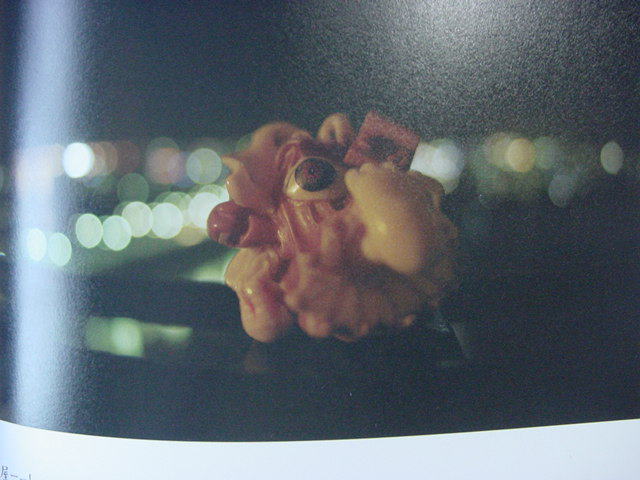

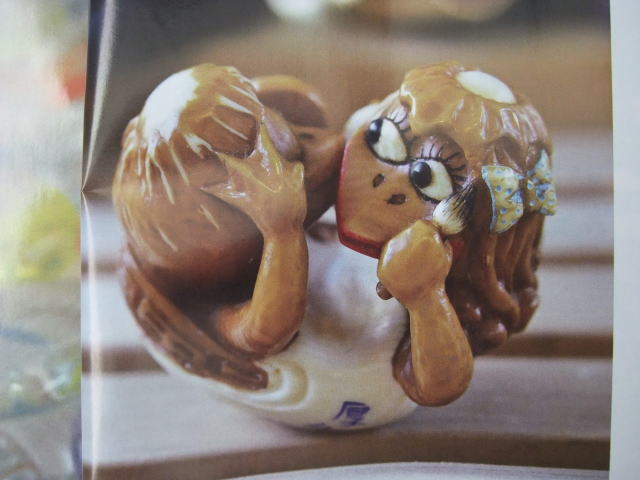

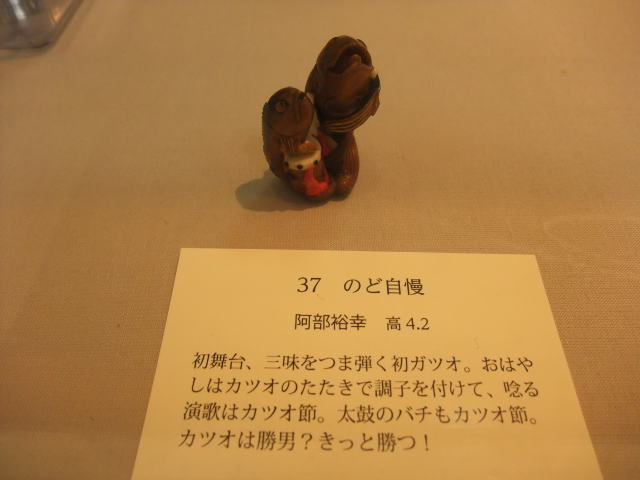

カッパの夫婦が向かい合う『熟年夫婦』と題し、底面には次の川柳を刻しました。

厚化粧 笑うアンタは 薄毛症

妃殿下の手腕が発揮された、根付け作品のパネル展示です。ご覧くださいね。

レセプションには妃殿下とご一緒に女王お二人もにこやかにご来臨されました。

妃殿下のおことば。日本語と英語を流暢に話されました。大使館の方や元総理ご夫妻など多士済々の顔ぶれです。

この日の司会はTBSアナウンサー秋沢淳子さんです。

マイパネルは妃殿下ご挨拶文のスグお隣に展示されています。

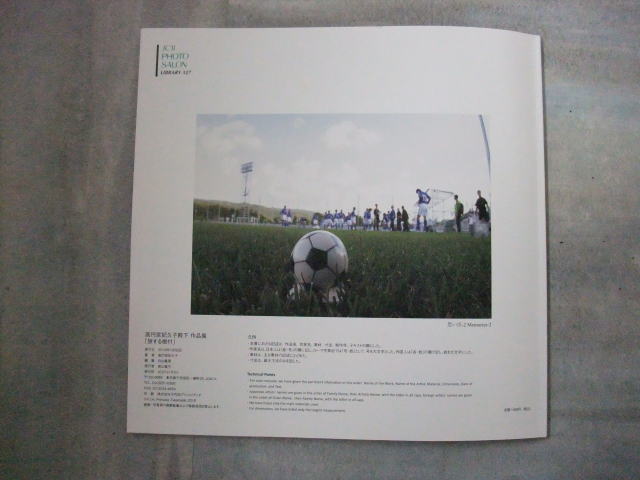

作品図録では最終ページに小さく紹介、と思い気にや何と・・・

裏表紙の位置に大きく掲載されていました。妃殿下ありがとうございます。

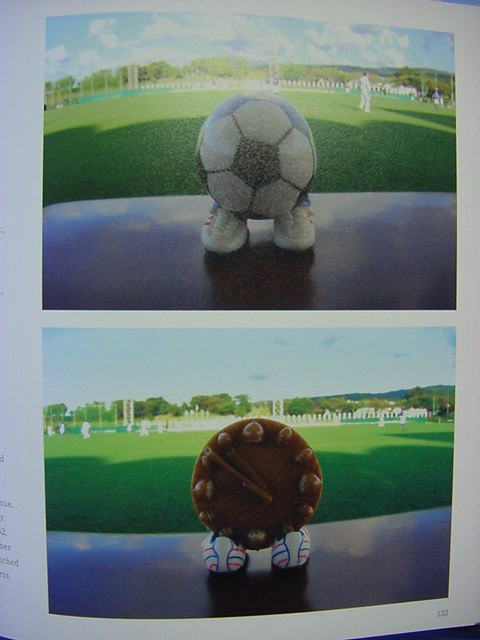

その後、週刊新潮で取り上げられたサッカーボールの作品です。左下。

2018,7,23 高齢者対象の市民講座大学、明寿大学にて文字と根付けの講座を担当。高座のような内容ですが・・・。

文字と根付のお話しを50分づつ、計100分でしたが400名以上の受講生の熱い視線を感じたひと時でした。

水戸黄門さんの印籠を出す場面を使い、根付の説明へと誘いました。

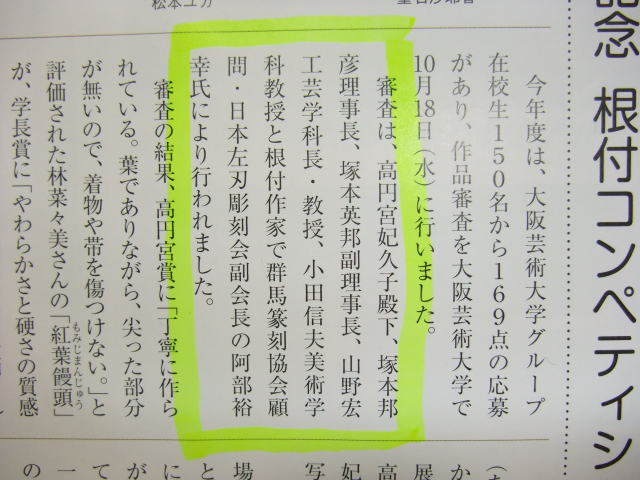

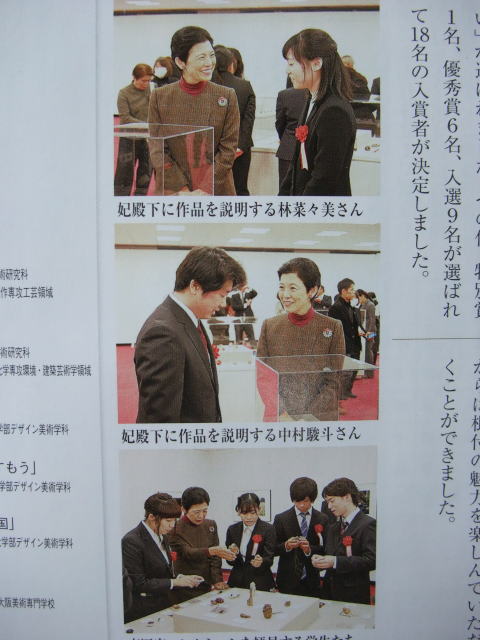

妃殿下のご好意により、大阪芸術大学にて根付け作品の審査を体験、前年に引き続き二回めとなります。

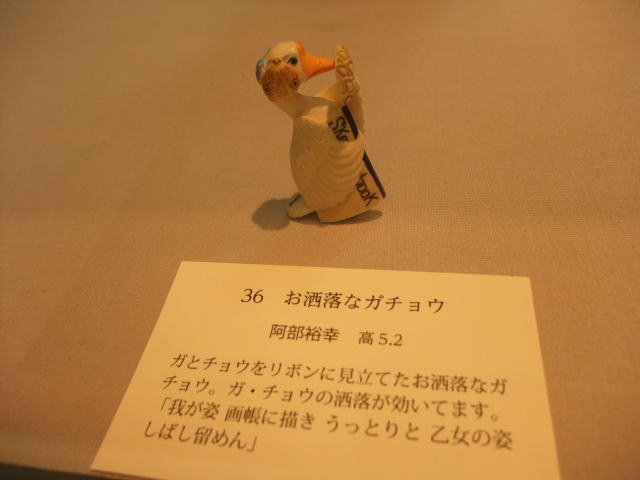

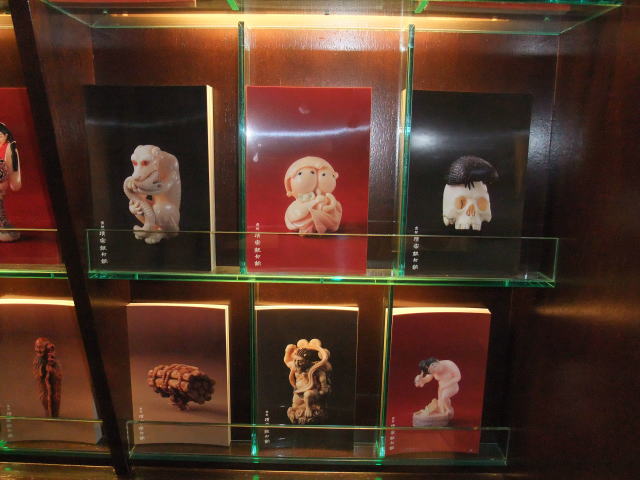

入賞作品の数々。若い発想に裏打ちされた新鮮なセンスが光ります。

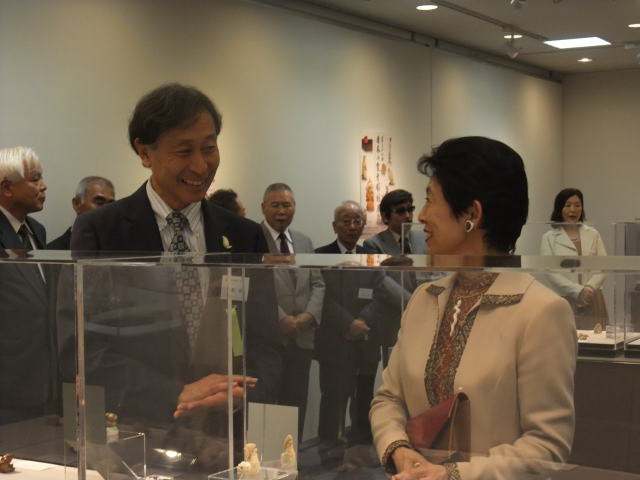

作品展示会場のあべのハルカスでは妃殿下との楽しい語らいがもたれました。

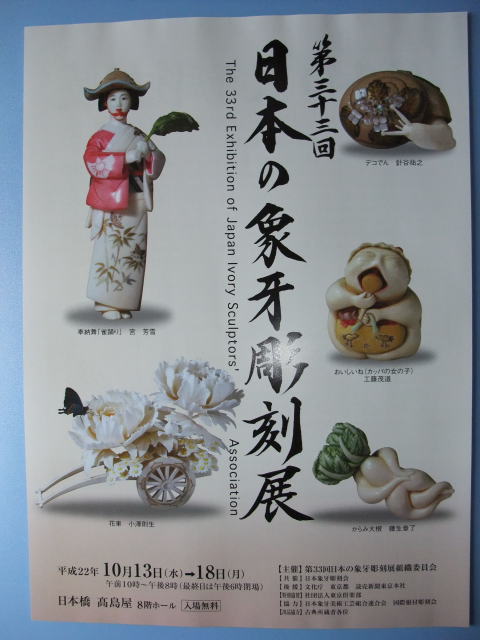

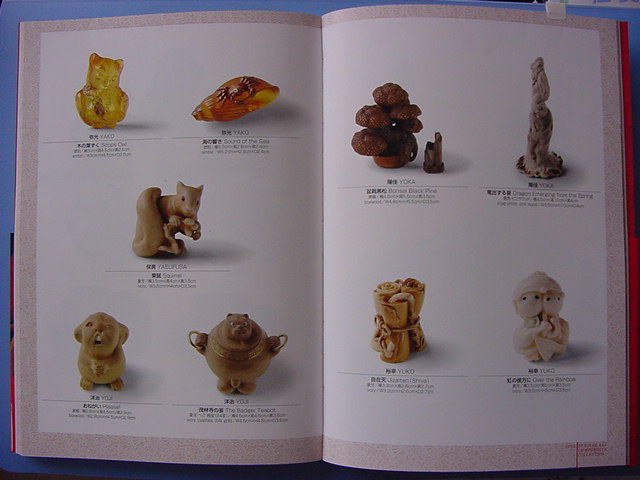

第40回記念 日本の牙角彫刻展2017,10,18~23 日本橋高島屋にて タイトル自書しました。

+

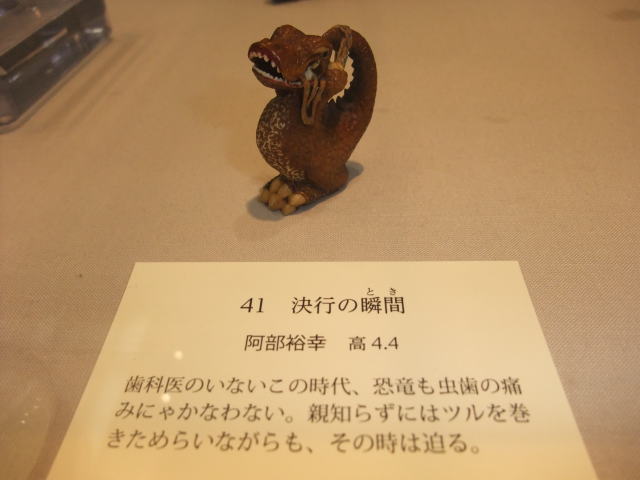

+決行の瞬間(とき) 虫歯に泣く恐竜です。

作品の意図はこの説明文をご覧下さい。足を重ねてチョイトためらいの仕草。

作品下に影がうまく出ました。

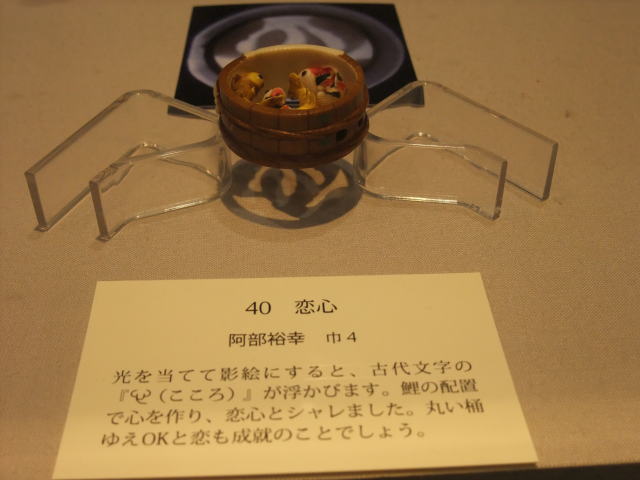

鯉が5匹で、古代文字の心を影で演出しています。

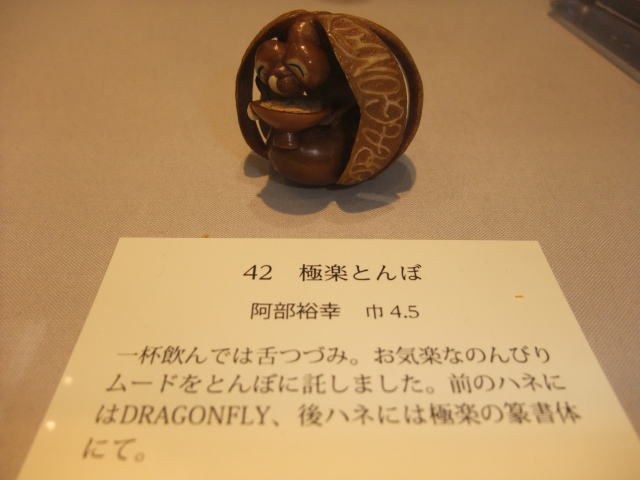

ひょうたんの上にとまり、一杯飲んでは舌なめずりの極楽とんぼ

ピンポンボール状の象牙を外側から削りだしたので、とんぼの足を折らないようヒヤヒヤでした。

以上がこの3点の作品説明でした。

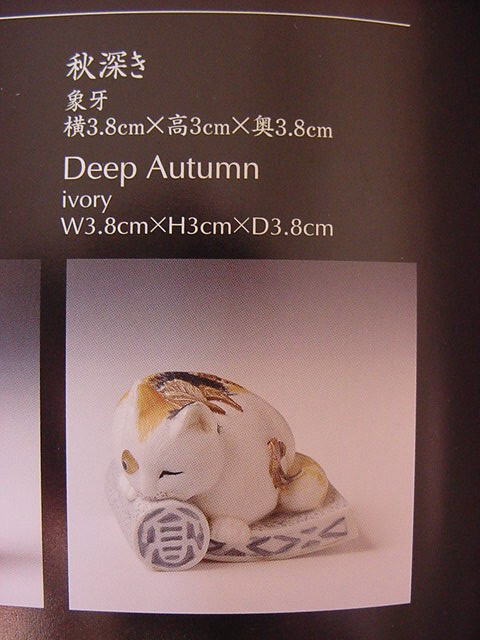

テーマ作品、ねこでは根付けとピンバッジを製作しました。

表彰式やパーティでは、息子と娘も参加して、ご来臨の高円宮妃久子殿下を囲み、楽しいひと時を満喫しました。

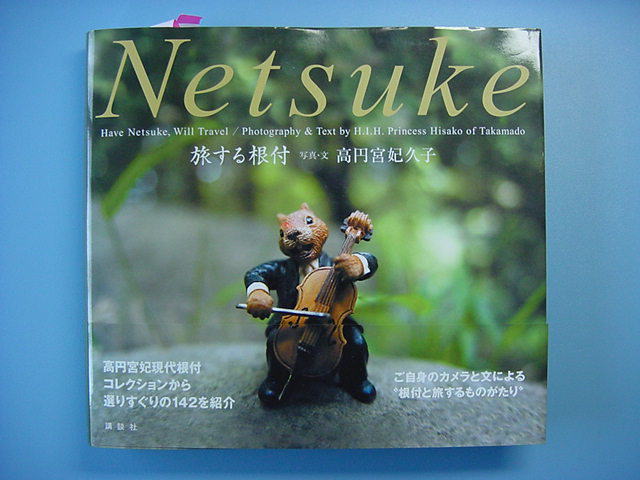

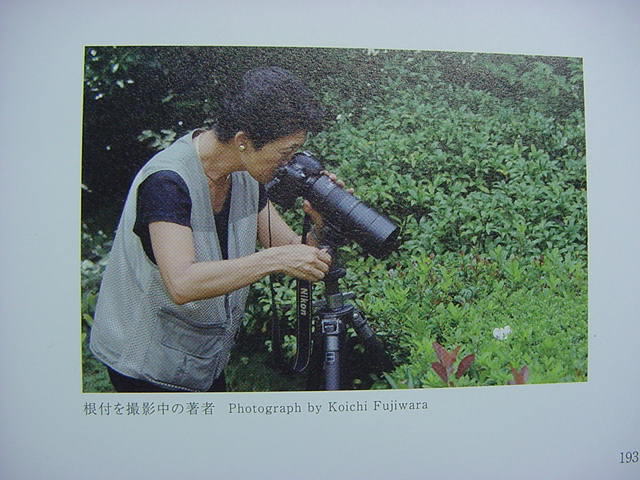

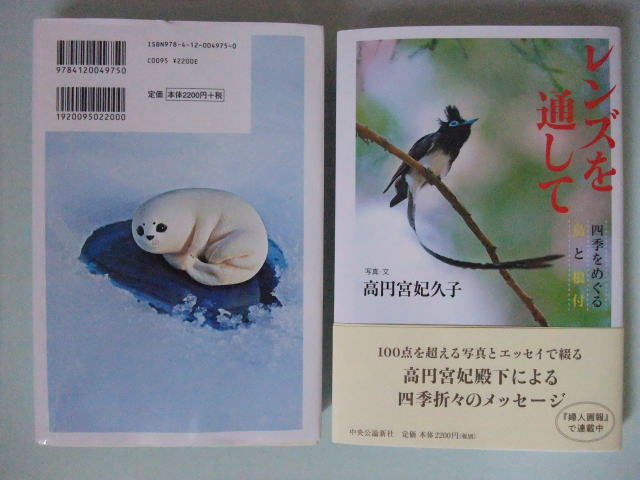

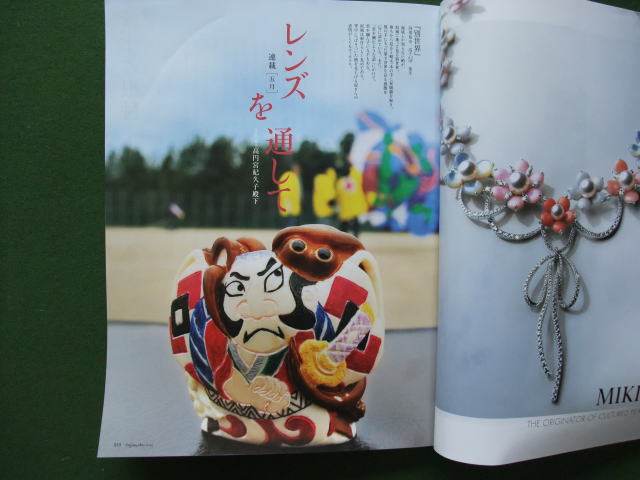

著者、高円宮妃久子殿下による『レンズを通して』 根付けと鳥のエッセイ集です。

写真もコメントも妃殿下による楽しい本です。お手許に一冊どうぞ。

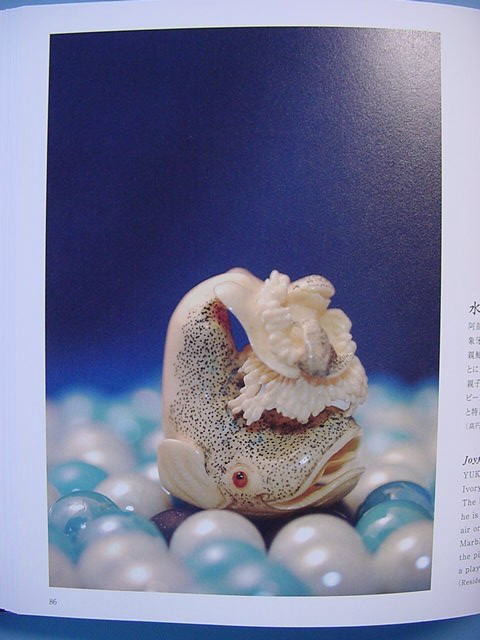

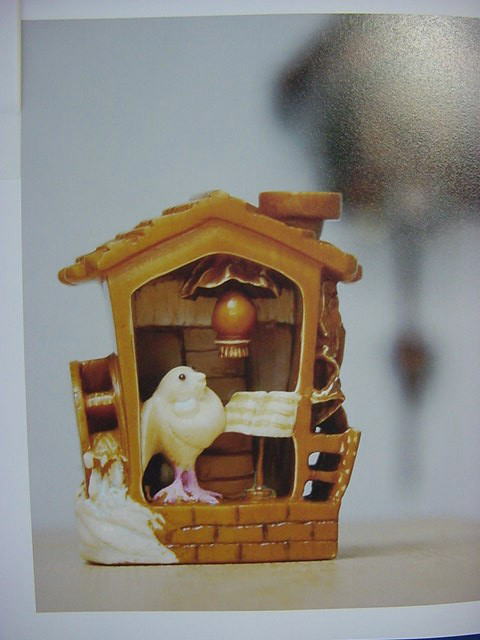

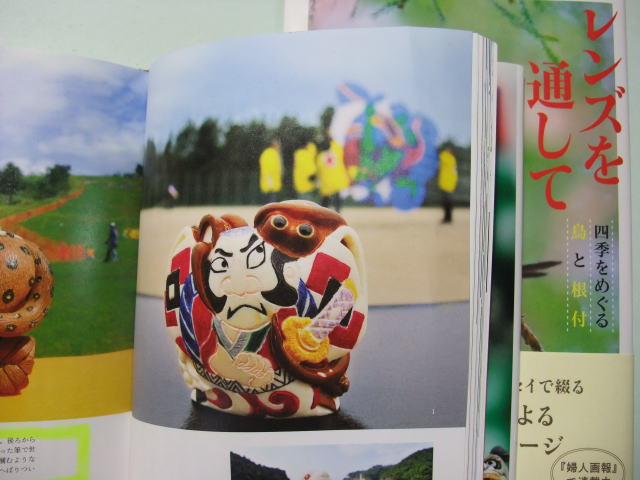

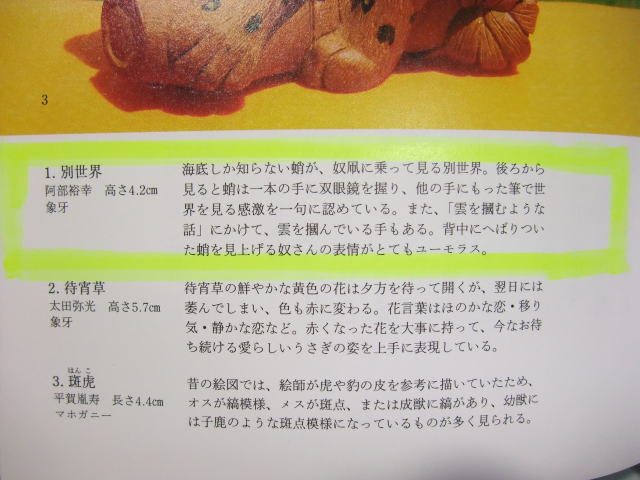

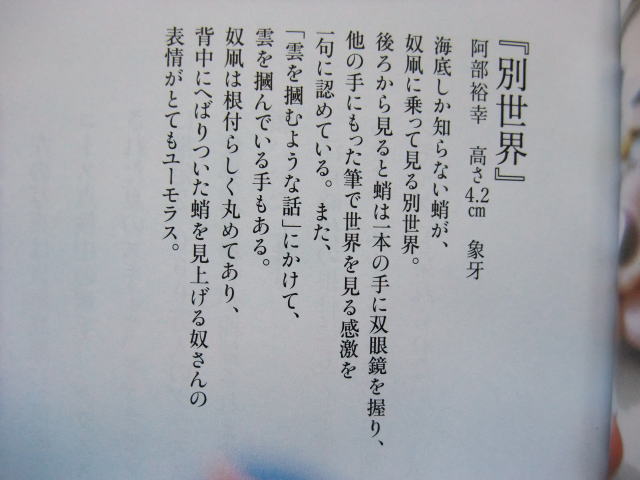

自作の『別世界』根付けも紹介されています。妃殿下コメントはこの下にあります。

背後の蛸は手足8本で色々な仕草をしていますよ。

2017年1月14日~3月20日 三鷹市美術ギャラリーにて 根付江戸と現代を結ぶ造形展 自作2点展示

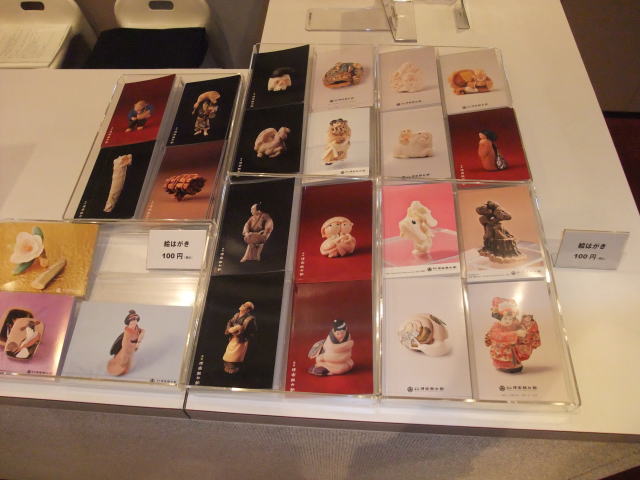

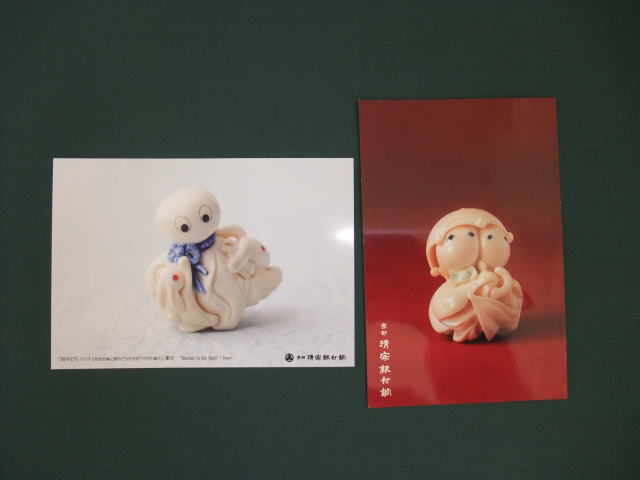

会場入口にて絵はがき&図録の販売です。 マイ絵はがきも1点あります。照る照るぼうずが傘をさしてます。

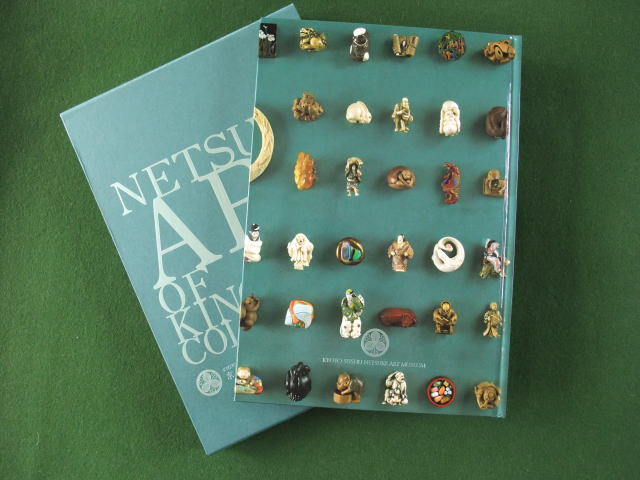

自作33点が収録されています。こちらも受付にて販売中です、ご覧下さいネ。

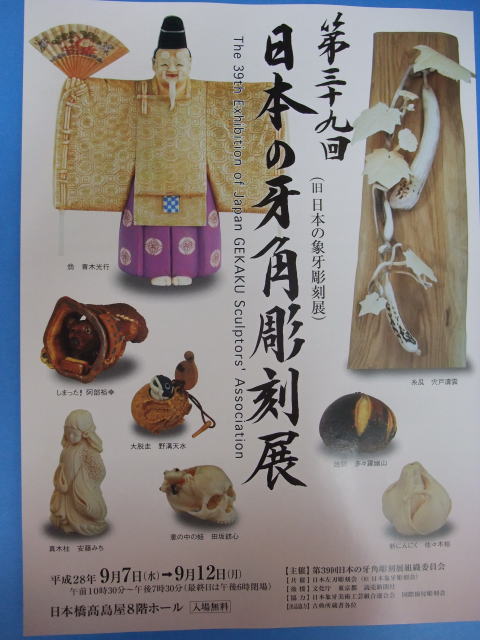

2016年9月7日~12日 日本橋高島屋にて開催

素材の範囲を象牙から広げて牙角も良しとしました。

こちらが会場風景。象牙製の出品作三点です。

作品説明です。他の二点はこの下です。

NHK取材がありました。おはよう日本のスタッフによる自作の撮影場面です。

こちらは鹿角による作品、お茶目です。顔の辺りは鹿角が生え出す部分で、帽子は鹿の頭部にあたります。

イソギンチャクが魚でなくキンチャクを捕まえたところ。ラッキーが題名です。

ワニが自分の尻尾をくわえ丸くなり、ワ(輪)ニなっているところ。

会場内にて、読売新聞社賞の賞状を手に記念撮影しました。

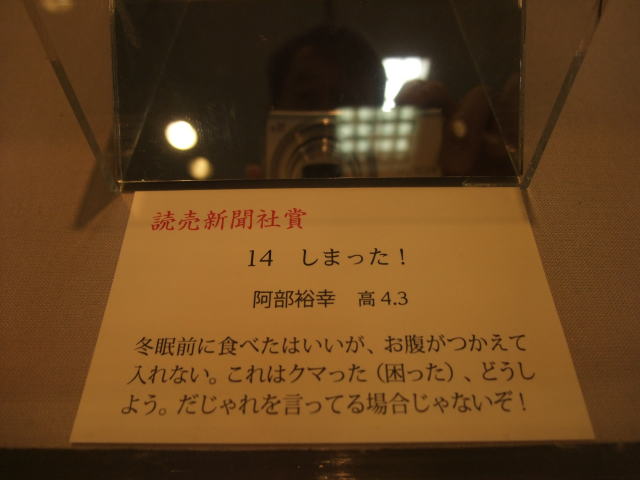

食べ過ぎた熊が冬眠用レンタル株に入れず、アラくまった。その表情は次のチラシでご覧ください。

読売新聞社賞受賞の自作『しまった!』です。冬眠のため食べ過ぎてしまい、レンタルのねぐらに入れず、

思わずしまった!と叫んだ熊さんです。本当は、熊った、と叫んだとか・・・。こんなユーモアを盛りこみました。

読売紙上ではこのように紹介されました。読売さん有り難うございます。

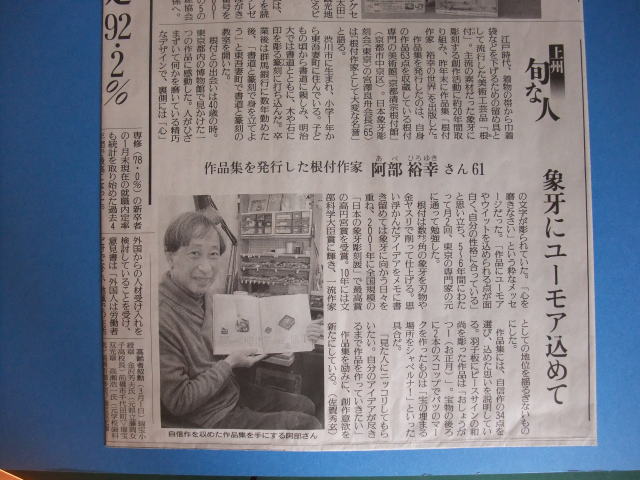

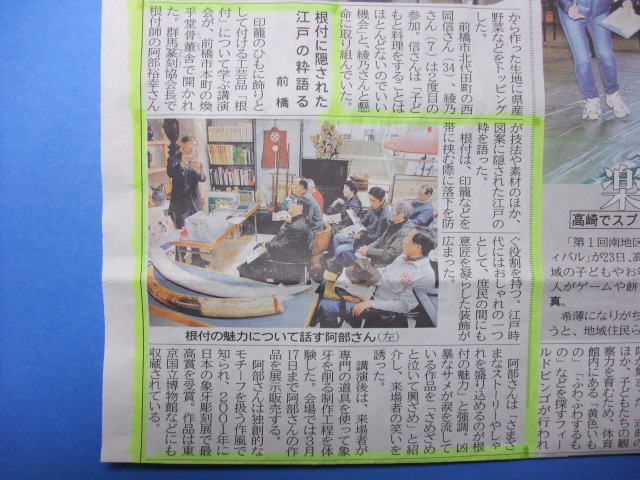

2015年10月20日付け、地元の有力紙・上毛新聞にて紹介されました。上毛さん有り難う!

』

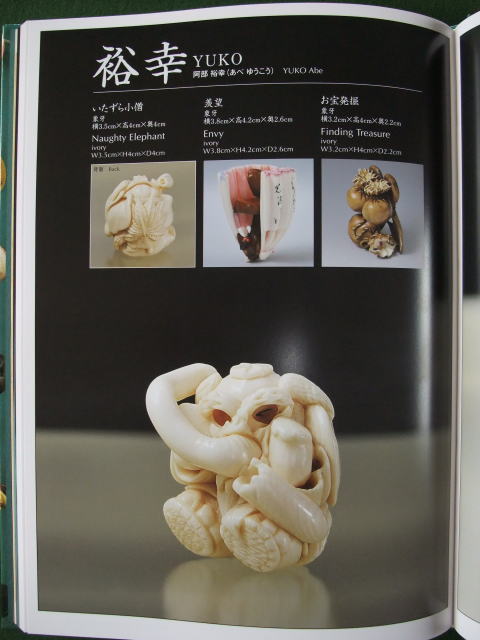

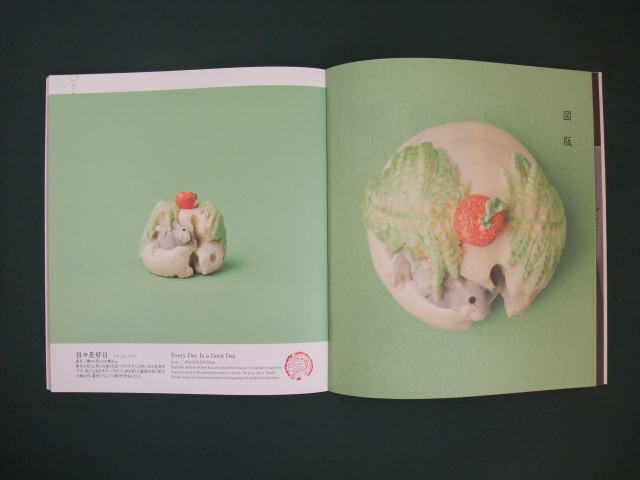

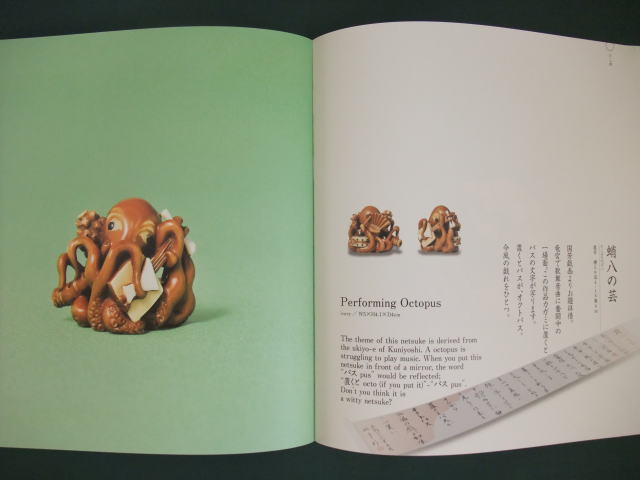

』2015年の象牙彫刻展。『宝さがし』 蛸がつるはしとシャベルを持っての宝さがし。後背はお宝袋の表現に。

今年の受賞作『大発見』 珍種の七星転倒虫を発見したフクロウ博士、レンズ越しのお目メは大きく光ります。

見つめ合うカッパの『熟年夫婦』 厚化粧笑うアンタは薄毛症(うすげしょう) こんな一句が・・・。

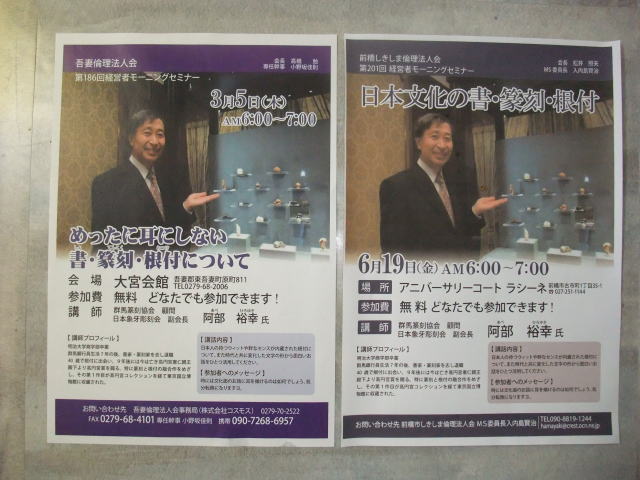

経営者の集まりで、書・篆刻・根付けについての話をする機会をいただきました。

それにしても朝の6:00からとは! この後に社長は各社に戻りお仕事へ。大したものです。

2015年の受賞作『大発見』です。ふくろう博士が新珍種の七星転倒虫を発見した!というストーリーです。

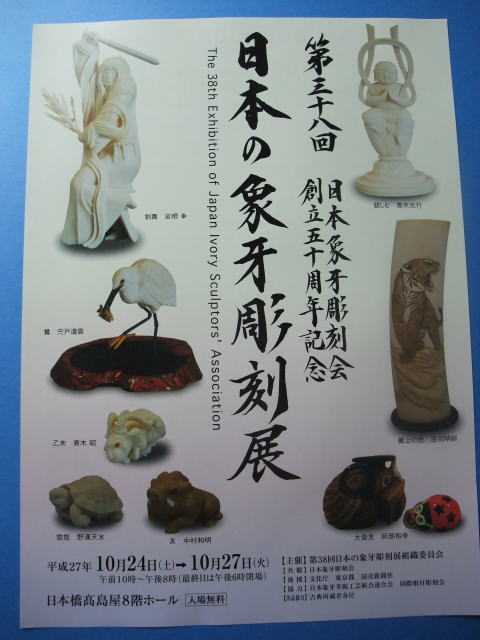

こちらがチラシ。50周年を迎えた日本象牙彫刻会です。右下が自作です。

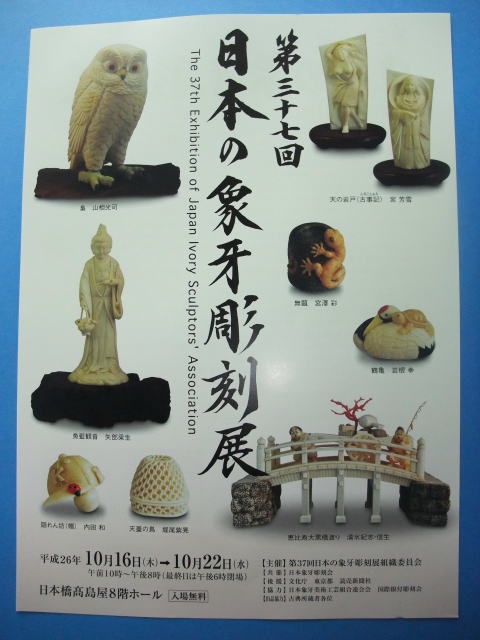

2014年10月16日(木)~22日(水)日本橋髙島屋8階ホールにて

今年は隣接会場にて、天応皇后両陛下80年の催しも同時開催です。

2014,3,1の読売新聞にて、作品集の紹介がされました。制作室で作品集を開きながらパチリ!

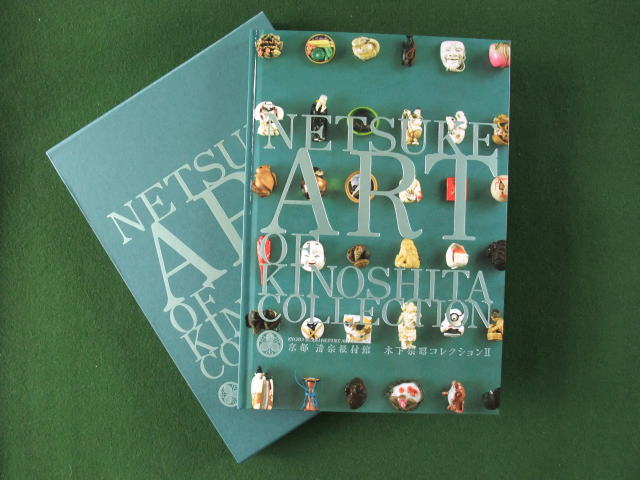

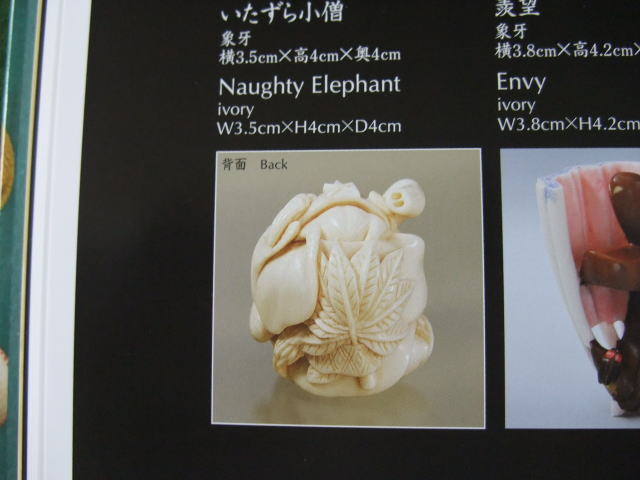

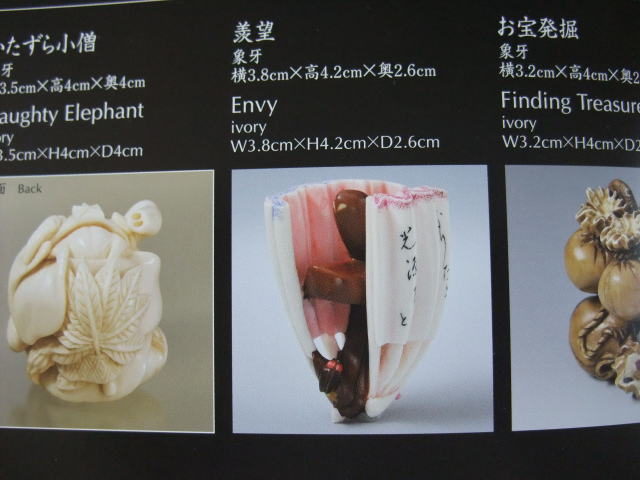

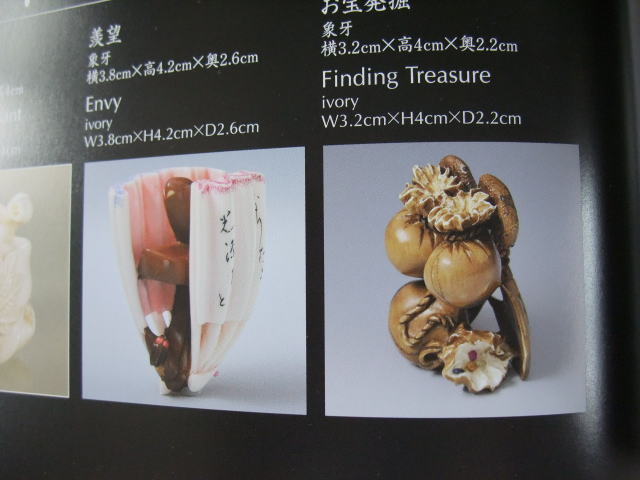

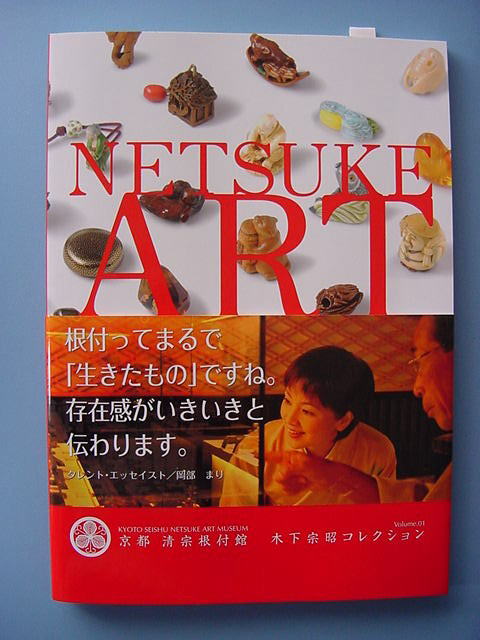

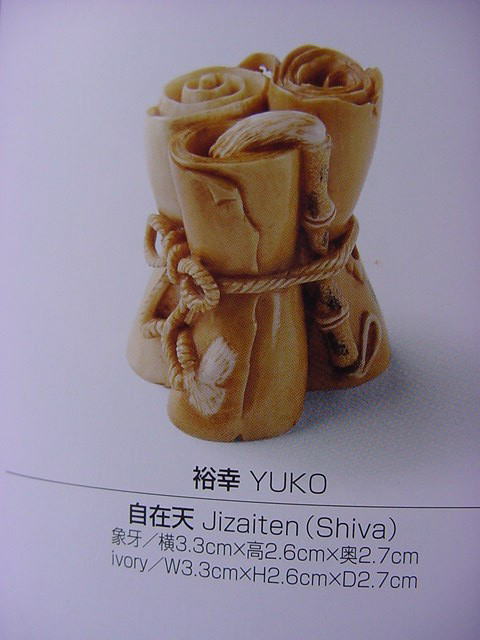

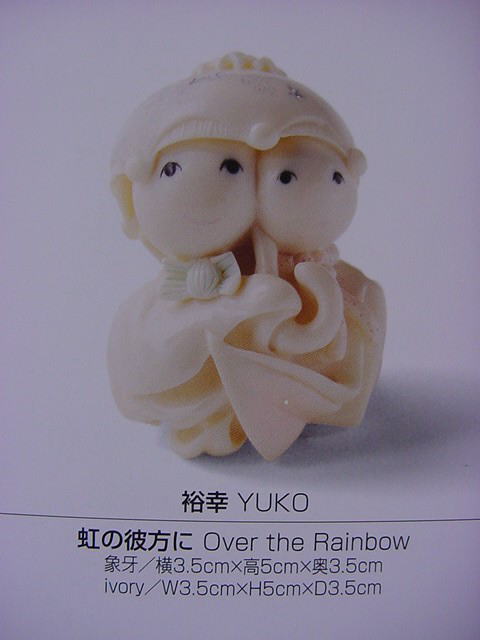

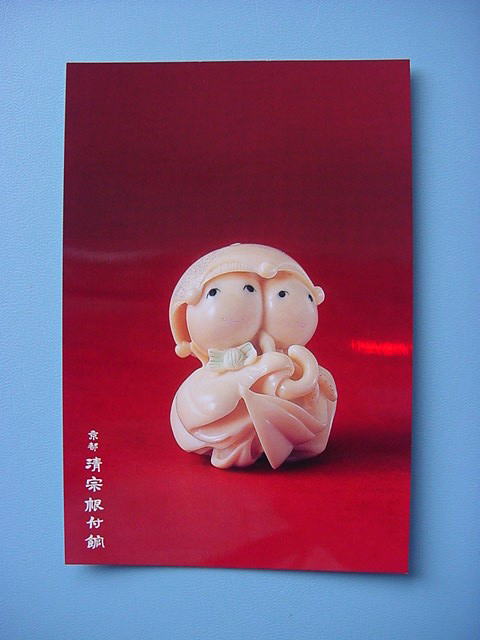

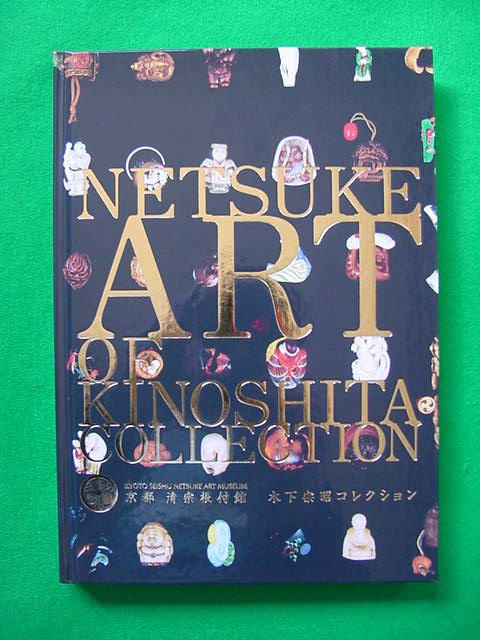

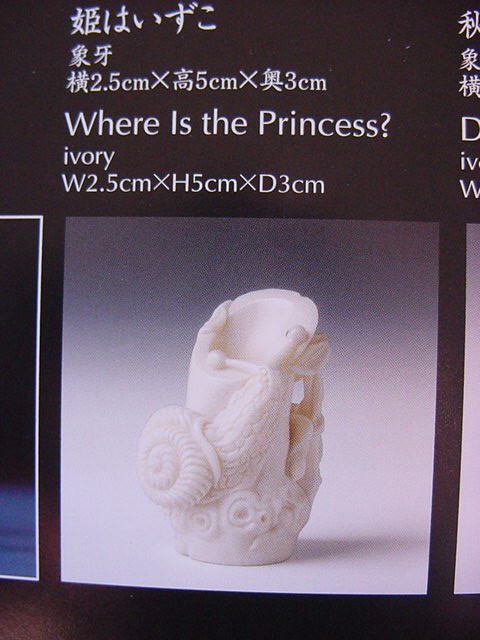

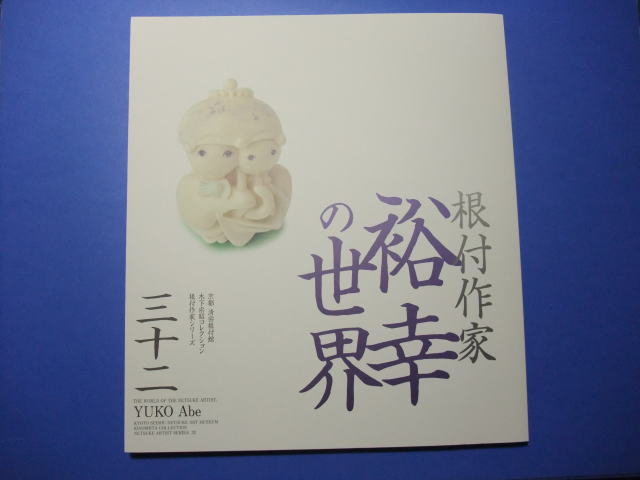

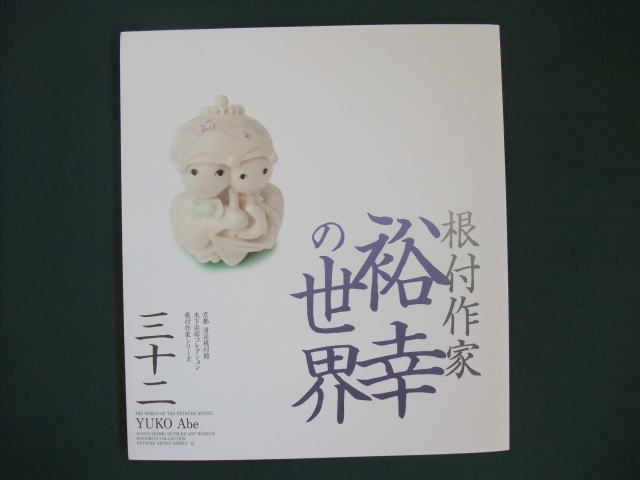

2013年12月に京都清宗根付館より自作の作品集が出版されました。こちらが表紙です。

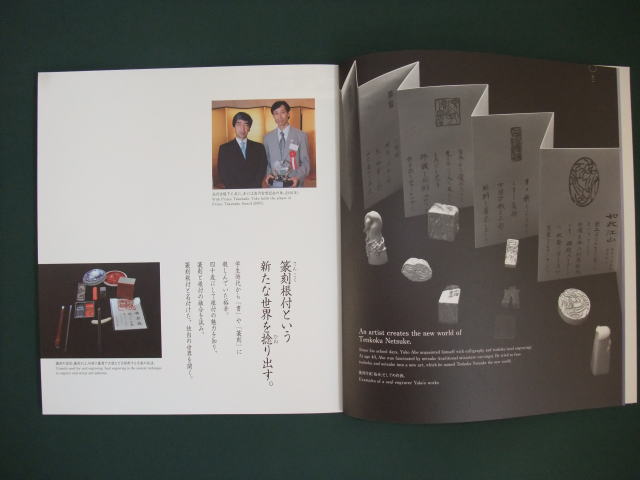

中を開くと、今は亡き高円宮殿下とのツーショットが。日本の象牙彫刻展で高円宮賞を受賞した時の一枚です。

手にする盾は殿下ご自身がデザインされたクリスタル製のものです。

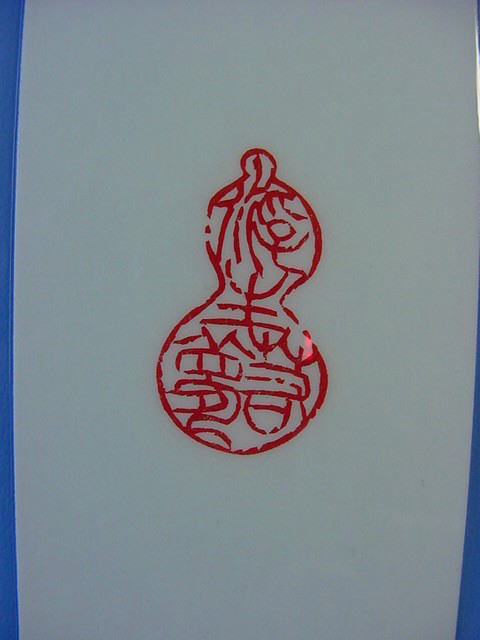

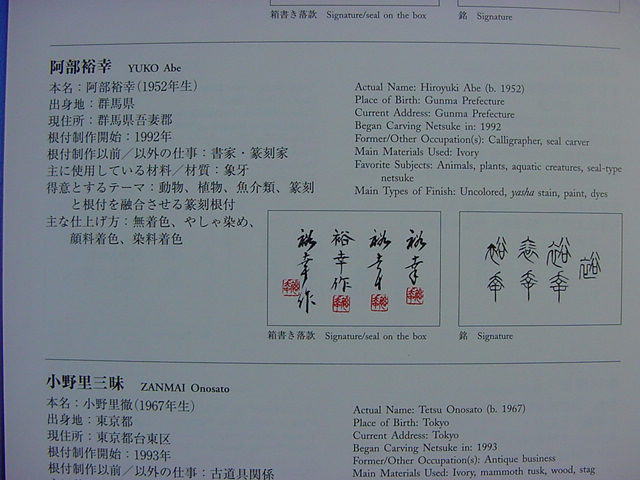

根付と篆刻の融合作品。印影も載っています。作品解説は日本語と英語になっています。

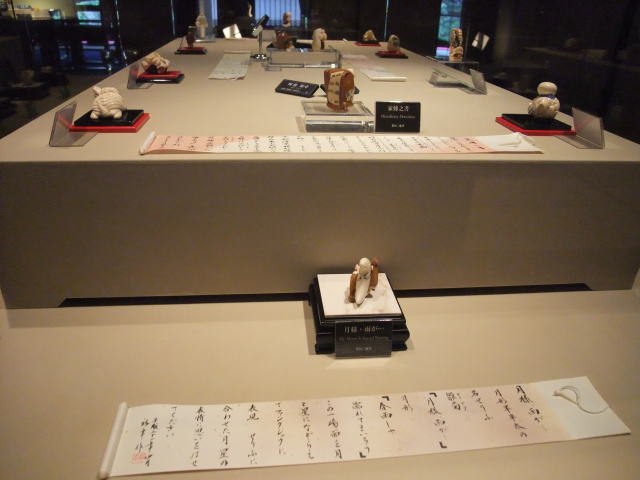

作品説明は右下にあるように、小さな巻物にしたためてあります。数点の説明書が掲載。

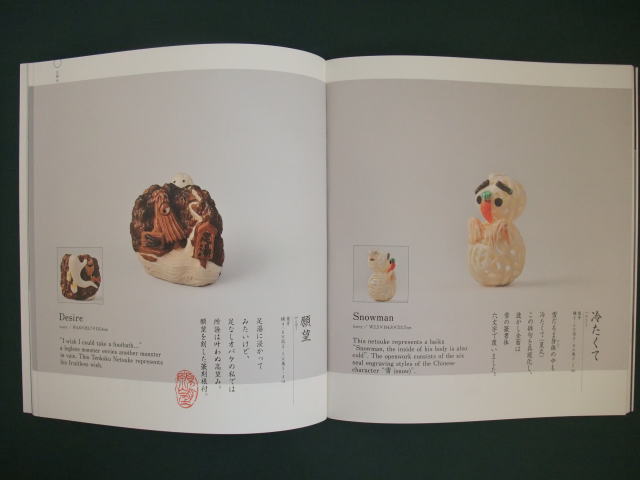

俳句をモチーフにした作品も3点ほど掲載されました。雪だるま からだの中も 冷たくて(夏丸)

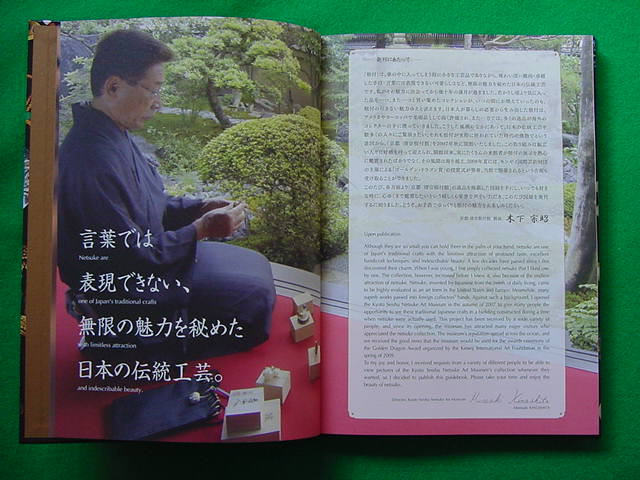

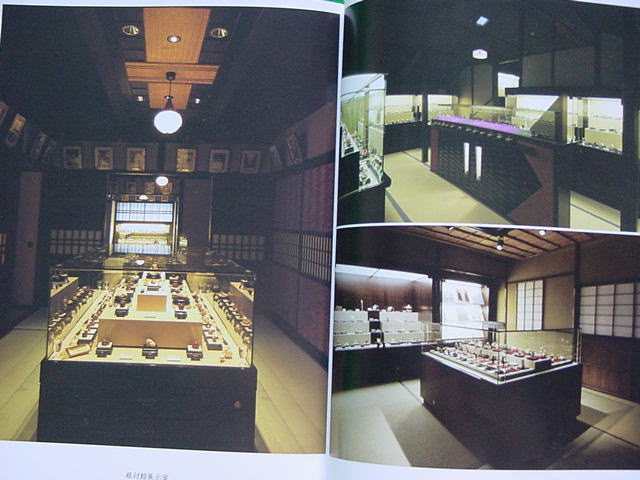

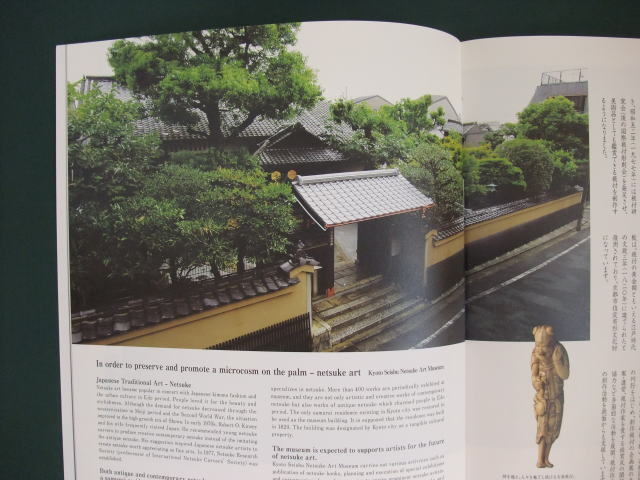

京都壬生寺の正面に位置する清宗根付館。京都に唯一現存する武家屋敷を改修したすばらしい館です。

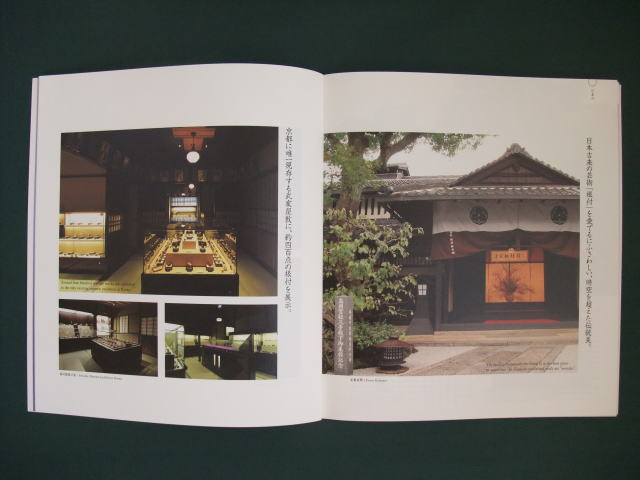

展示作品は各部屋ごとに、あつらえのケースに収まっています。是非おこしやす。ぐーどすえ。

また自作2点が絵はがきとして採用され、こちらも展示販売されています。

作品集は1部¥2,000にて販売中。問い合わせは京都清宗根付館か当方まで。

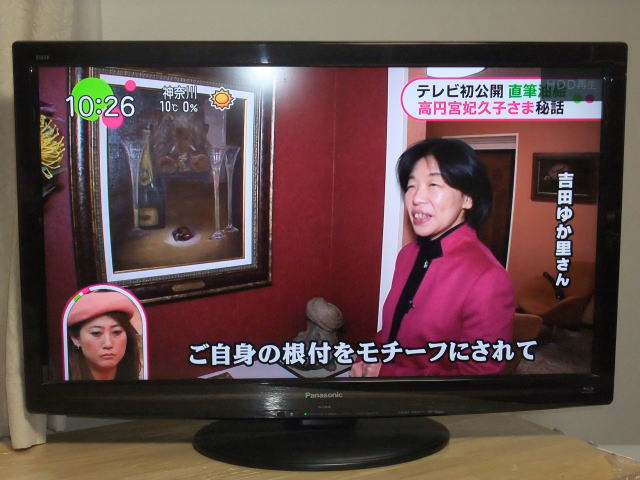

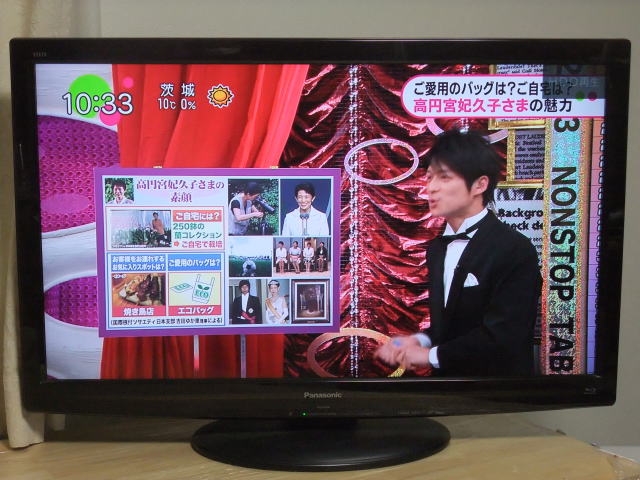

2013年のクリスマス。フジTVに自作の根付が紹介されました。ノンストップ!タブロイドアワー2013より。

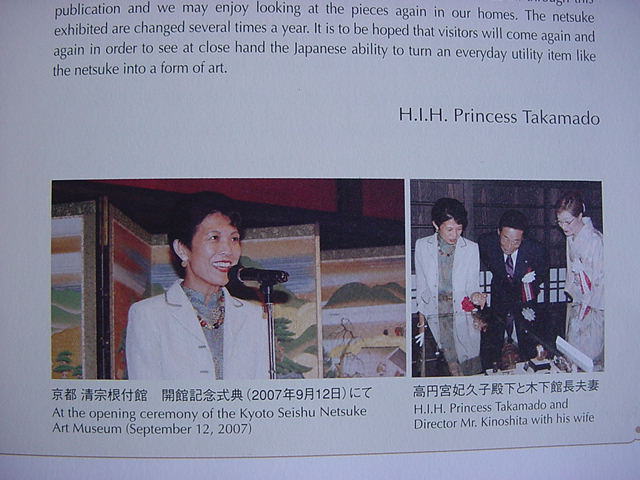

先ずは久子さまのフランス語と英語でのエレガントなスピーチのご紹介から始まりました。

ご趣味の一つ油絵の紹介では、画面中央下に根付が描かれていました。根付の予感がしますね。

根付コレクターとしても有名で、2012年には根付学分野で博士号を取得されています。根付の博士です。

高円宮コレクションによる『旅する根付』の名著を既に出版されています。

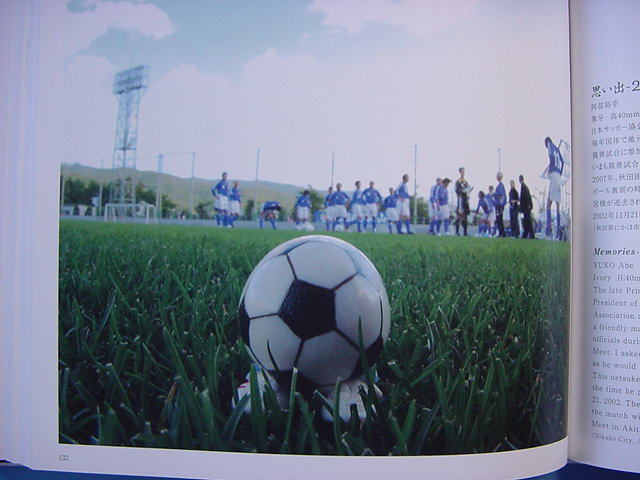

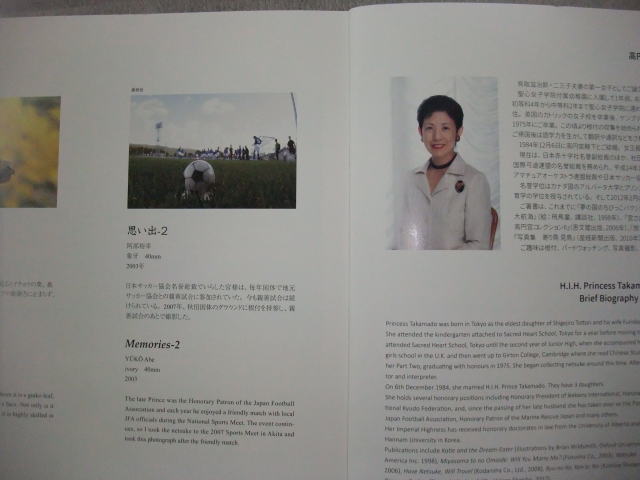

TVナレーション・・・数ある根付の中でも、久子さまが特に大切にされているサッカーボールの根付があります。

これは自作の根付で、FIFAの名誉総裁をつとめられた高円宮殿下の思い出として製作したものでした。

その背後は栗とドングリを配した時計です。時刻の意味するところは画面のとおりです。

また年輪は18本彫り込んでいます。お二人が過ごした18年間を表現したものです。

その後は妃殿下にまつわるエピソードなど。展示パネルの中央にサッカーボール根付がありました。

思い出すにつけ、オリンピック総会でのスピーチは素敵でしたね。ご本人もとても素敵なお方ですよ。

会場入口の様子。看板文字は私が縦書きしたものを、横に配置換えして完成。便利だね。

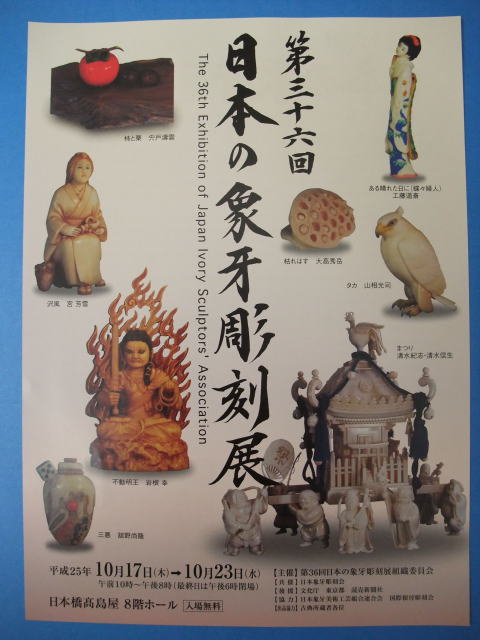

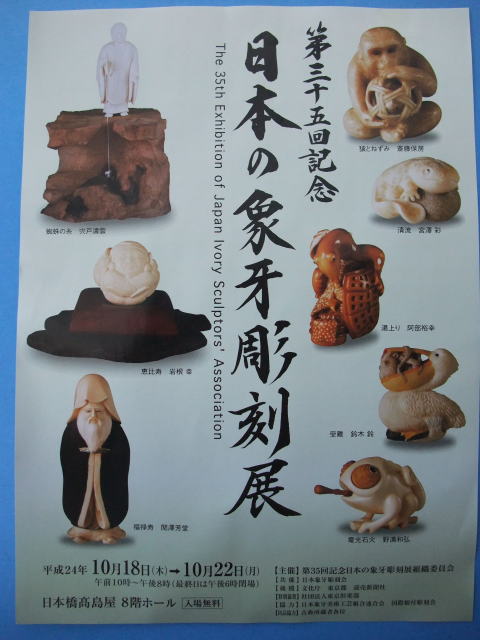

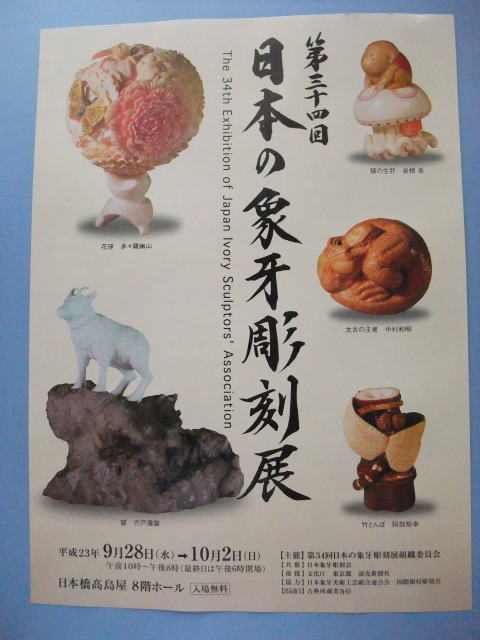

恒例の日本の象牙彫刻展です。平成25年10/17~10/23 日本橋高島屋での開催です。入場無料。

期間中に体験コーナーが会場内であります。チョコット象牙を刃物で削れますよ。一度はどうぞ、待ってます。

百鬼夜行をテーマに製作。妖怪鬼瓦、雲入道、海ぼうず、と並んだ根付けです。

手前の3点が今年の作品です。次に1点づつをどうぞ。

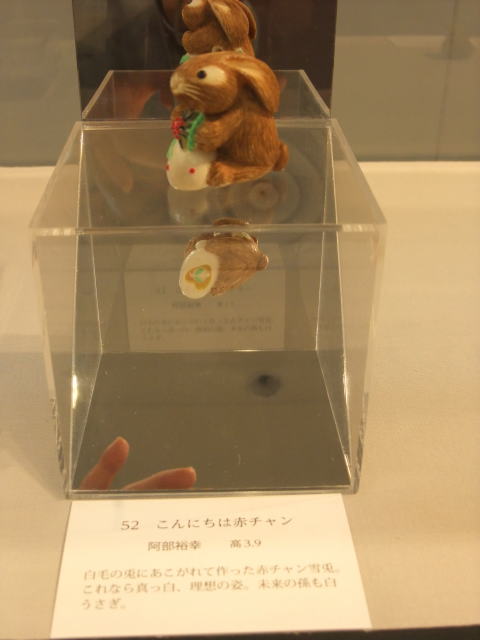

白毛に憧れる野うさぎが、雪うさぎを赤ちゃんの代用として作る場面。そのお腹には子うさぎを彫り出しました。

肝心なところが暗くて失礼致しました。

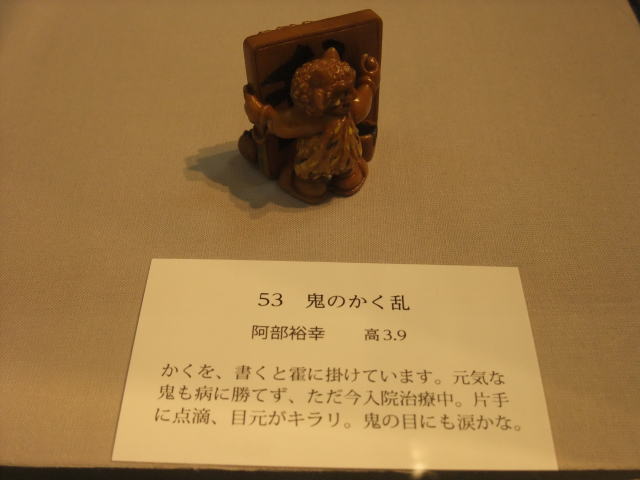

かく乱と掛けたので『乱』の文字を書いています。

高円宮妃久子殿下のご来臨。自作のご説明です。

根付け談義はつきませんね。楽しい語らいのひと時です。

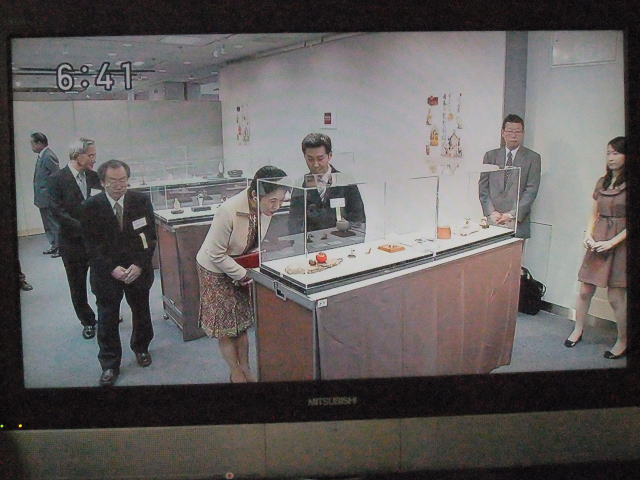

翌月、日テレの皇室日記にて放送。場内ご覧の妃殿下です。

下のチラシのイベントは後日、上毛新聞紙上でこのように紹介されました。象の牙2本展示して、おさわりも。

コノ企画で根付けのお話しや象牙を削ってみる体験をホンの少し行います。

今回は読売新聞社賞を受賞したので、地方版に掲載してくれました。

今回の受賞作品。自作は上段の右上ですが、下のチラシ画像のほうが良く見えます。

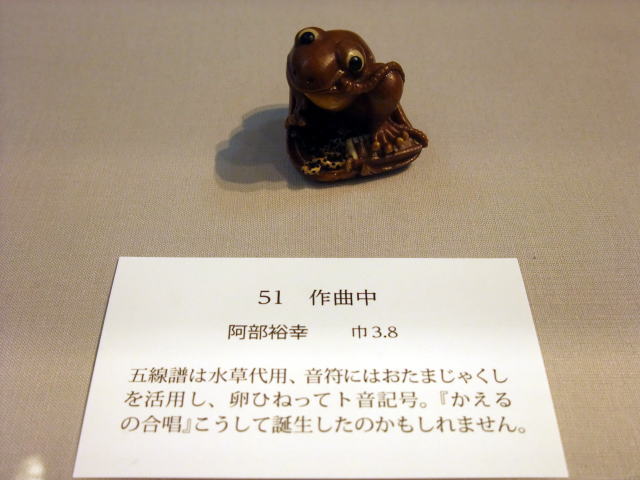

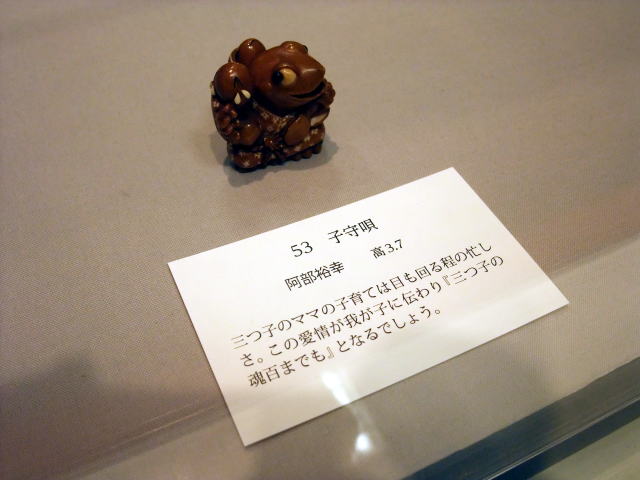

他の2作品の一つがこちら。カエルのママが三つ子のおたまじゃくしをあやしている場面です。

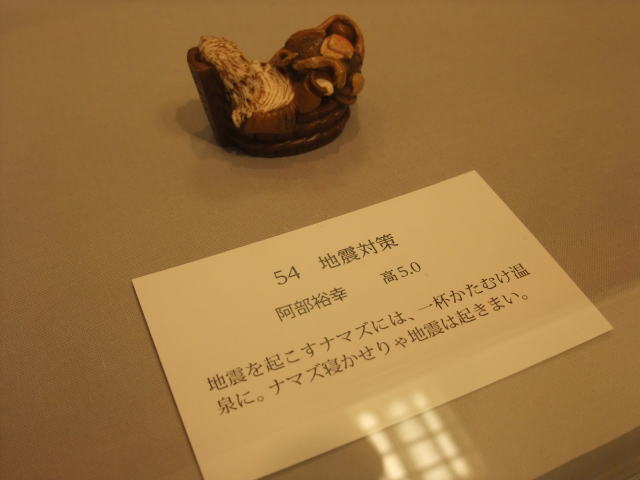

もう一点はこちら。鯰が温泉につかり、一杯傾けていい気分。このまま寝れば地震は起きまい、の願いを込めて。

2012年10月18日~10月22日まで日本橋高島屋8階ホールにて開催します。

自作の湯上りのアップです。どんなストーリーになっているのやら・・・。

婦人画報の5月号に高円宮妃久子殿下の連載「レンズを通して」が載っています。

13ページ。3年前に高円宮家に収蔵された自作の根付作品『別世界』です。

撮影とご説明は妃殿下御自身でなさっています。最大寸法4.2cmなので手の中にスッポリと収まります。

作品の主役はおんぶされている蛸。8本の手足で色々な仕草をしています。シッカリ雲も掴んでいますよ!

東京国立博物館の本館です。2011年秋、自作の篆刻根付が収蔵されました。

本館二階の貴賓室へと向います。

この案内表示に従って二階へと。

貴賓室の一室がこのようになりました。由緒ある展示ケースに50点の根付け作品が常時展示される事となりました。

篆刻根付として制作した第一作目の作品が東京国立博物館に収蔵され、展示されました。

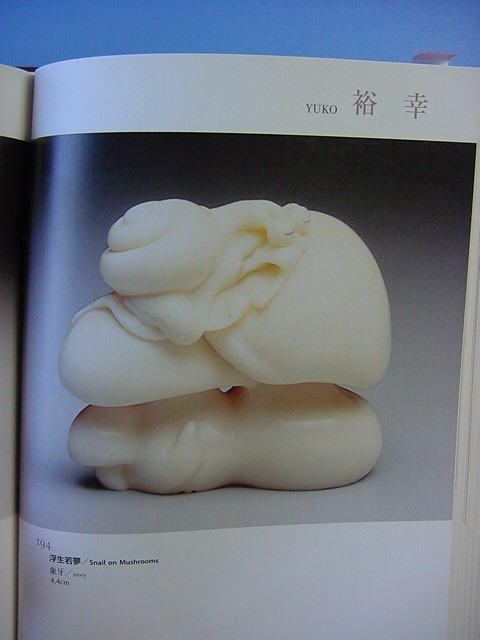

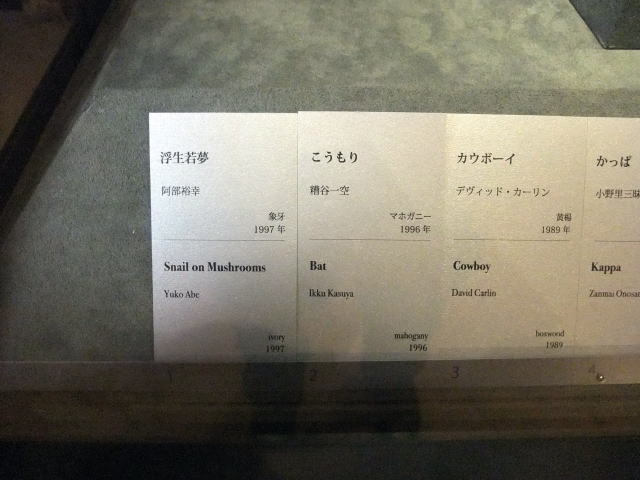

№1の白い象牙作品が自作です。底の面に李白の詩より『浮生若夢』の印文が刻されています。

1997年制作。日本の象牙彫刻展にて高円宮憲仁親王殿下より激賞された思いで深い作品です。

250点が高円宮家より東京国立博物館へ寄贈され、50点が3ヶ月交代で常時展示されます。

居並ぶ名作とご一緒できたことは、大いなるサプライズであり、張り合い&励みにもなります。このページの最後に印影もあります。ある物語が内臓され、それの具現化を試みた作品で篆刻根付と称しています。

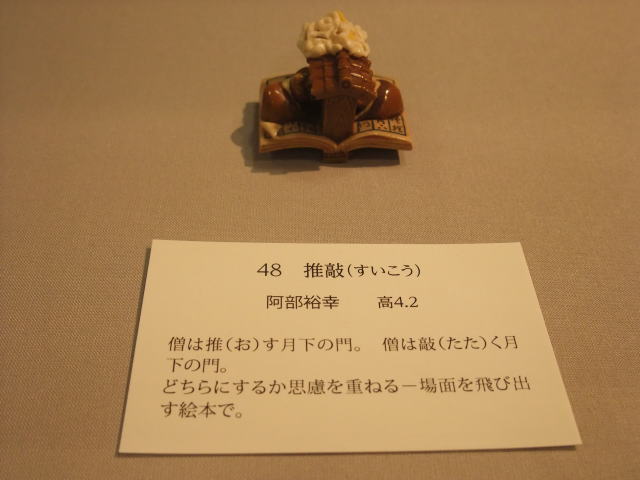

中央の門を挟んで左右の手が推す場面と敲く場面を彫り出しています、が暗くて見えないのでゴメンです。

作品説明で図柄を推測して下さい。

こんな具合に展示されました。大分ピンボケ。作者と同じ様相を呈しています。

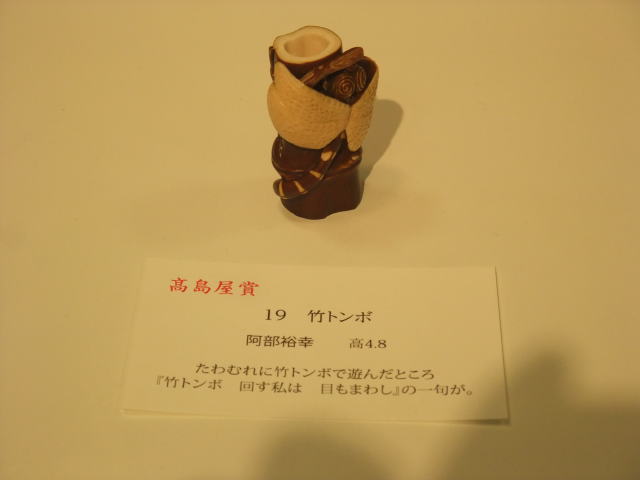

今回は髙島屋賞をいただきました。御覧の俳句を竹の側面に彫り出して、白く見えるようにしてあります。

今回展の受賞作品です。下のチラシ画像のほうが見やすいですね。

2011年秋の展覧会です。日本橋 髙島屋にて。右下の作品がマイ拙作です。題字も揮毫しました。

おもちゃの竹トンボを回したトンボが目も回してしまった、というストーリーです。

高円宮妃久子殿下のご来臨です。皆さんでお出迎え。さわやかなブルーのお召し物。扇のアクセサリーがキラリと。

受賞作『竹トンボ』のご説明。今回は父と娘の親子で行いました。

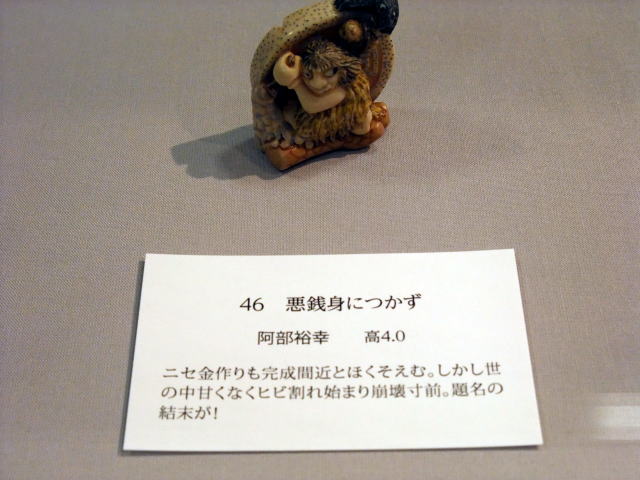

あと二点の出品作『推敲』と『悪銭身につかず』を御覧の妃殿下。

チョーカーのふくろうも出品。赤目はルビー。緑目はエメラルドを象嵌しました。

受賞者をバックに記念写真です。

こちらが展覧会場の入口でした。

ポスターです。

チラシの両面です。

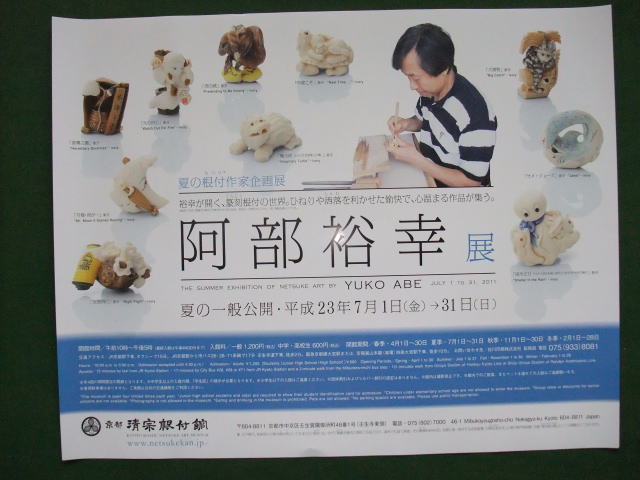

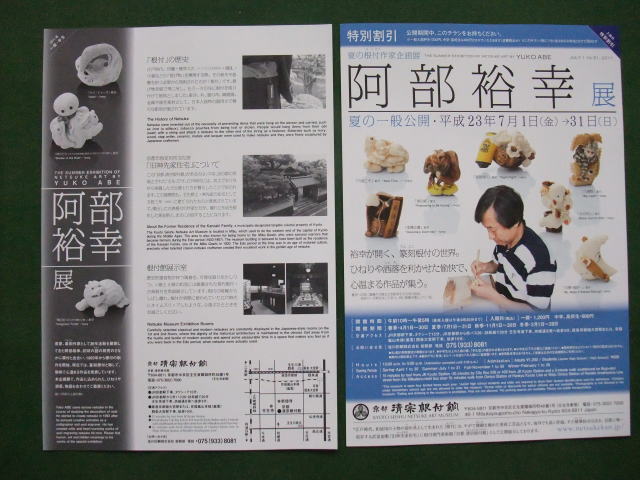

2011年7月1日~31日 京都清宗根付館にて。 暑いさなかにご足労いただき有り難うございました。

7月初旬に訪問、友人、知人、家族でのお出かけでした。

武家屋敷内の一室がマイコーナーになっています。

このような展示です。

作品解説の巻物もいくつか展示してありました。

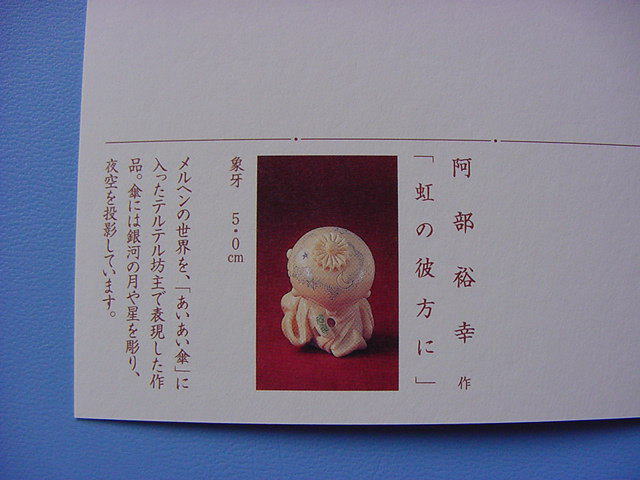

館内では絵葉書販売もあります。上段中央が自作『虹の彼方に』です。

日本庭園にも目が奪われます。

詳しくはこの下をクリックしてください。

京都 清宗根付館のホームページです。